La COVID-19 est encore bien présente au Québec en septembre 2025 — On fait le point

Ton gros rhume des dernières semaines était peut-être plus qu’un rhume. 🤧

La COVID-19 est encore bien présente au Québec en septembre 2025.

Si on la croyait disparue depuis quelque temps, la COVID-19 est toujours bien présente au Québec, plus de cinq ans après avoir fait sa première victime. Avec un virologue, on fait le point sur ce virus, qui a longtemps été considéré comme l’ennemi imprévisible numéro un de la santé publique.

À lire également : Remaniement ministériel à Québec : Voici le nouveau gouvernement de la CAQ

Dans un passé pas si lointain, on comptait le nombre de personnes infectées par le SARS-CoV-2 par milliers au Québec. Aujourd’hui, c’est une tout autre histoire, preuve que la population a appris à vivre avec le virus.

Toutefois, peut-être as-tu remarqué que plusieurs personnes de ton entourage ont contracté récemment un violent rhume, voire une vilaine grippe. Il est fort probable qu’ils et elles aient attrapé la COVID-19.

Encore et toujours un nouveau variant

Alpha, Beta, Gamma, Delta Omicron. Du variant, on en a connu et il y en a encore plus aujourd’hui. Le plus récent en lisse : XFG, ou Stratus, comme les autorités sanitaires américaines l’ont surnommées.

Ce dernier a fait son apparition au début de l’année et qui s’est propagée depuis dans près d’une quarantaine de pays et est, depuis juin dernier, le variant prédominant au Canada, dont au Québec, assure Benoît Barbeau, virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« Omicron est arrivé dans la population humaine et tout ce qui découle en ce moment […] ça vient tout d’Omicron », rappelle l’expert.

Autrement dit, Stratus n’est qu’un de ses nombreux descendants, mais c’est celui qui domine actuellement en Amérique du Nord.

Cette souche, aujourd’hui classée comme variant sous observation par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), est née d’un mélange entre deux autres sous-variants.

« C’est ce qu’on appelle le recombinant, soit une version hybride de deux différents variants qui crée ce nouveau variant, qui est beaucoup présent aux États-Unis, entre autres, et ici aussi », explique M. Barbeau.

Sa particularité? Sa capacité à contourner l’immunité acquise et d’être virulent.

« Ces mutations-là font qu’il y a une meilleure capacité de pouvoir infecter des gens qui ont été vaccinés ou qui ont été infectés récemment. Donc, c’est juste une évolution normale, un peu comme le virus d’influenza », souligne l’expert.

Quels sont les symptômes de Stratus?

En général, les symptômes classiques » de la COVID-19 sont :

- De la fièvre

- De la toux

- Difficultés à respirer

- Essoufflement

- Nez qui coule

- Fatigue

- Douleurs musculaires et courbatures

- Maux de tête

- Mal de gorge

« Il semble que Stratus se distingue par d’importantes irritations au niveau de la gorge, soutient le virologue. Cette irritation est un des symptômes qui revient le plus souvent. »

Son temps d’incubation est également plus court que d’autres variants. Si une personne pouvait développer des symptômes entre cinq et sept jours, aujourd’hui, on parle plutôt de 3 à 4 jours ».

Une immunité qui n’est pas éternelle

Les experts dans le domaine le répètent sans cesse depuis le début de la pandémie de COVID-19 : le vaccin contre le SARS-CoV-2 n’empêche pas une personne de contracter le virus. Les doses injectées permettent toutefois au corps de s’adapter aux corps étrangers et te protéger contre une forme grave.

Advenant la contraction de ce coronavirus, tu es protégé.e pour environ six mois.

« Il y a de bonnes chances que, dans une fenêtre de six mois, vous allez être protégé, confie Benoît Barbeau. Ça dépend évidemment de votre situation, de votre âge, de vos antécédents, mais rien n’empêche Stratus de frapper deux fois. »

D’ailleurs, les doses de vaccins offerts à la population du Québec n’ont pas été conçues spécifiquement contre Stratus, mais plutôt celui qui le précède, LP-1.

Malgré que Stratus soit légèrement différent, il est quand même un recombinant », soit qu’il est né d’un mélange de LP-1 et d’autres variants, explique le virologue. La protection n’est donc pas infaillible.

Toujours une maladie mortelle

Selon les plus récentes données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 314 décès liés à la COVID-19 ont été rapportés entre janvier et août 2025.

Si la COVID-19 est moins mortelle qu’elle ne l’a déjà été, elle reste dangereuse pour certains groupes de personnes, notamment les personnes âgées.

En 2025, la vaccination contre la COVID-19 est devenue, à l’instar du virus de l’influenza, une routine.L’objectif principal n’est plus d’empêcher toutes les infections, mais de protéger les personnes les plus à risque.

« On priorise beaucoup les gens qui sont susceptibles à développer des symptômes graves et être hospitalisés, explique le virologue. Mais c’est un peu à chacun de décider. »

Tester, tester, tester

Si tu as encore des boîtes de tests qui traînent dans un tiroir, bonne nouvelle : ils fonctionnent toujours, à condition de vérifier la date d’expiration. Sinon, tu peux t’en procurer à une pharmacie près de chez vous, moyennant certains coûts.

« Si vous avez des tests qui datent, assurez-vous qu’ils sont toujours bons », conseille le virologue, précisant que, même si les lots peuvent avoir dépassé la date inscrite, la technologie reste solide. Pourquoi? Parce que les tests ciblent une protéine très stable du virus.

Par contre, il faut rester prudent dans l’interprétation des résultats. Un test négatif « ne veut pas, avec assurance, dire que vous êtes négatif.

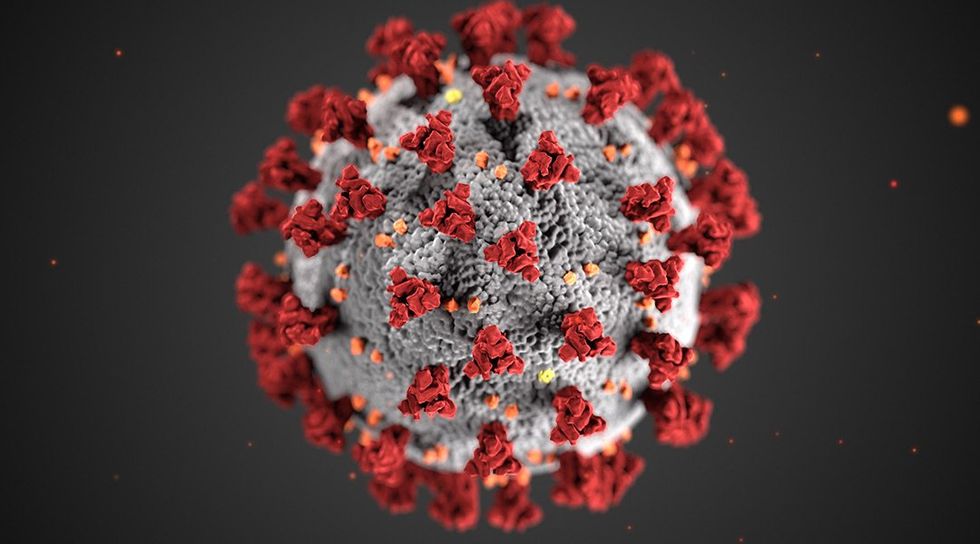

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.